雨漏りの原因というと屋根をイメージされるかもしれませんが、実は住宅のさまざまな箇所から雨水が浸入してくる可能性があります。また雨漏りに見えても、結露や漏水など異なる現象だったという場合もあるものです。

そこで本記事では、雨漏りの主な原因となるポイントを5種類紹介しています。加えて結露や漏水と、雨漏りとの見分け方や、雨漏りが起こってしまったときの対処法も紹介します。

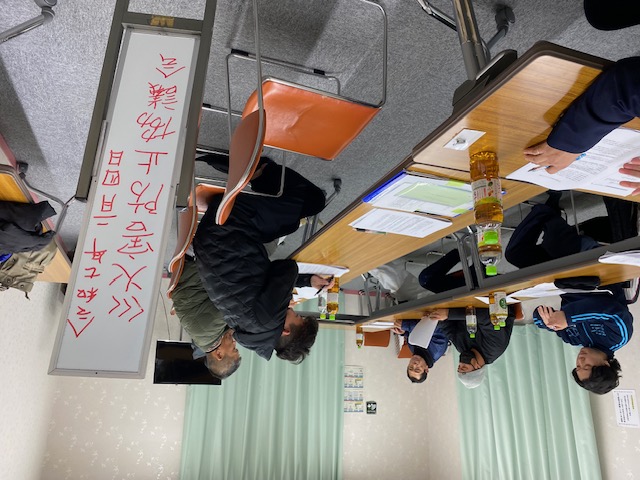

本記事の内容は、創業32年、塗装や住宅の外部工事を中心に約7000件の施工実績を誇る『コスモテック』による解説です。雨漏りにお悩みの際には参考にしてみてくださいね。

Contact

お問い合わせ

水漏れの原因はさまざま。一度コスモテックへ相談してみませんか?

塗装工事の専門業者「コスモテック」へ

雨水が浸入してくる隙間があるから雨漏りは発生する

雨漏りは建物の隙間から雨水が浸入し、室内に漏れ出す現象を指します。雨漏りと聞くと「屋根が原因ではないか」と思うかもしれません。

もちろん屋根が原因というケースは多いものですが、外壁やサッシ廻りなど、さまざまな箇所から雨水が浸入する場合もあります。建物はそもそも、シーリングや防水シートで守られており、かんたんに雨水が入らないように工夫されています。ところが経年劣化により、これらの部材が切れたりはがれたりすると、雨水の浸入口ができてしまうのです。

雨水の浸入場所と室内で漏れ出す場所が離れているケースも珍しくありません。そのため、原因の特定は一筋縄ではいかず、専門家の詳しい調査が必要です。

雨漏りではなく結露や漏水の可能性もある

室内への水の漏れ出しが確認されたとしても、調べてみると雨漏りではなく漏水や結露だったという場合もあります。

漏水

| 漏水とは建物内部の配管から水が漏れ出す現象のことで、主に配管の廻りから生活用水が漏れているのが特徴です。水道を使っていないのにメーターが回っている場合には、配管から漏水が生じている可能性があります。漏水の場合は水道業者に対処を頼む必要があります。 |

結露

| 結露は、暖かくて湿った空気が急に冷やされたときに水分が発生する現象です。結露の対策としてはこまめな換気が重要で、外気を室内に取り込み、室温を下げると結露は解消されます

四角枠などで囲うと良いかと思います。 |

室内に雨漏りのような現象が出たときは、漏水や結露の可能性もあることを視野に入れて、対応していくことをおすすめします。

雨漏りの原因になりやすい箇所

1.屋根

屋根は雨風や紫外線にさらされやすく、損傷を受けやすい部分です。特に、屋根が重なる頂点にあたる「棟」は、浸水しやすいポイントとされています。

本来、スレート屋根は棟板金(むねばんきん)、瓦屋根は棟瓦(むねがわら)によって棟は守られています。しかし経年劣化により棟板金が剥がれたり、棟瓦の漆喰が割れてしまったりすると浸水の原因になります。

屋根の劣化は雨漏りの引き金になるため、早めのメンテナンスをおすすめいたします。

2.ベランダ・バルコニー

ベランダやバルコニーは屋根と同様に雨風に晒されやすく、経年劣化による雨漏りが生じやすい箇所です。人の出入りが多いために床面の防水層が擦り切れてしまったり、ベランダと外壁の継ぎ目にも隙間ができてしまったりして、雨水が浸入するケースがあります。

3.外壁

外壁と雨漏りは、あまり関係がないように感じられるかもしれません。しかし、外壁は屋根よりも面積が広い箇所のため、雨水が浸入するリスクが意外に多いものです。

たとえば強風を伴う雨天時に横殴りの雨が外壁に打ちつけることで、ひび割れなどから雨漏りを引き起こす可能性があります。

外壁を浸入口とする場合、雨水は防水シートを通し、断熱材を浸水させながら少しずつ壁の内側を進みます。そのため頻繁に雨漏りがする場所の壁内部は腐食がかなり進んでいる恐れがあるものなのです。こうした事態を避けるため、外壁の定期的な塗装が欠かせません。雨風や紫外線から外壁を守り、建物の寿命を延ばすために有効な手段です。

4.サッシ廻り

サッシ廻りは雨漏りの原因となりやすい箇所の一つです。

通常、サッシ廻りは防水シートやシーリング材で雨水の浸入が防がれています。しかし防水シートの劣化や、シーリングのひび割れ、縮みにより隙間ができて、雨水が浸入するケースが少なくありません。

5.天窓

天窓もまた強い雨や雪にさらされやすく、雨漏りの原因になりやすい箇所です。シーリングのひび割れや縮みが原因で隙間ができ、そこから雨水が浸入するケースがあります。

雨漏り発生時に取るべき3つのステップ

実際に雨漏りが発生したときにあなたが取るべき行動を紹介します。

STEP1.応急処置する

雨漏りを放置すると床の腐食が進む恐れがあり、速やかな応急処置が欠かせません。一般的にはバケツを置いて雨水を受け、床を守る方法が有効です。

ただしバケツの設置方法にはコツがあります。まず敷かれているカーペットや畳は全て撤去しましょう。バケツに溜まった水に雨水が落ちて周囲に飛び散ることもあるため、バケツの下には新聞紙やブルーシートを敷いて、床をガードする措置も必要です。

また壁やサッシ廻りから水滴が滲み出ている場合は、雑巾や市販の給水シートを使って水分を吸い取ることで、室内への損傷を軽減できます。カーテンが濡れてしまうとカビの原因になるため、取り外しておきましょう。

雨漏りの付近に家電がある場合には、故障や漏電のリスクが高まるため、注意が必要です。移動できる家電は撤去し、動かせない家電には大きめのビニール袋を被せて水濡れから守りましょう。

雨漏りを発見する場合、真っ先に業者への連絡が頭に浮かぶかもしれませんが、自身でできる対策を取ると、被害の拡大を防げます。

STEP2.複数の業者へ連絡

雨漏りの応急処置が完了したら、修理業者へ連絡します。このとき、最初に見つかる業者にすぐ決めてしまうのは、あまりおすすめできません。業者によって見積もり金額や工事内容が異なることがあるため、相見積もりを取ることが重要です。

もし業者間で見積もりや工事内容に大きな差がある場合は「他社ではこう言われたのですが、その点はどうですか?」といった具合に、他の業者の内容を参考にして確認してみるのも有効です。

駆け引きのように感じられるかもしれませんが、優良な業者を見極めるために取り入れていただきたいポイントです。

STEP3.業者を決めて修理を依頼する

いくつかの業者から見積もりを取ったあと、実際に依頼する一社を絞り込まねばなりません。どの業者に頼むか迷うケースもあるでしょう。

そこでこの章では、良い業者と悪い業者の見分け方を列挙しますので、ぜひ参考にしてみてください。

- コミュニケーションに違和感がある

- 不安を煽ってくる

- 現場を少ししか見ない

- 見積もりの内容がアバウト

- 契約を急ぐ

- 契約書を作成してくれない

- 打ち合わせ内容の記録を書面でもらえない

- 施工実績を確認できない

- 他と比較して極端に費用が高かったり安かったりする

|

良い業者の特徴 |

悪い業者の特徴 |

|

|

これらを参考にして、施工をお願いする業者を選んでいきましょう。

STEP4.定期的なセルフチェック

雨漏りの修理を受けたあとも、年に一度はご自宅をセルフチェックするとよいでしょう。住宅の劣化に早めに気づくことで、大掛かりな工事を要するような事態を避けやすくなります。

ただし屋根へ登ってのセルフチェックは、危険が伴いますのであまりおすすめできません。業者にご相談ください。一方で、雨漏りの原因はベランダや外壁にも潜んでおり、目視でも確認できるものです。以下にセルフチェックのポイントをまとめます。

|

点検箇所 |

点検内容 |

|

ベランダ |

|

|

給排水管 |

|

|

サッシ廻り |

|

|

外壁 |

|

特に外壁の劣化を放置すると壁内部へのダメージが大きくなり、大掛かりな工事が必要になる可能性が高まります。ヒビが入っていたり触ってみて手に粉がついていたりする場合には、塗装を行うと効果的ですので、検討していただくことをおすすめします。

一旦指示のあった通りに27年といたしましたが、数字が具体的すぎると、年を重ねるたびに修正が生じるため、「25年以上」といった具合にぼかしておいた方が良いかもしれません。

まとめ

雨漏りの原因は屋根と思われがちですが、ベランダやサッシ廻り、外壁なども雨水の浸入口になりやすいものです。こうした箇所にヒビや隙間があれば、雨水が浸入し雨漏りへとつながります。

雨漏りが生じた際には業者選びの前に、床や家電が濡れるのを防ぐための応急処置が欠かせません。床に新聞紙やビニールシートを引き、バケツを置いたり、家電を大きめのビニール袋で覆って保護したりと被害の拡大を防ぐための行動をとりましょう。

その後、複数の業者に連絡をして相見積もりを取りつつ、慎重に施工を頼む業者を選定します。このとき、見積書が詳細かつ分かりやすく書かれていて、良心的な価格で修理を頼めそうな業者を選びましょう。

水漏れの原因はさまざまです。悩んでいるなら相談してみませんか?

ご依頼は「コスモテック」へ